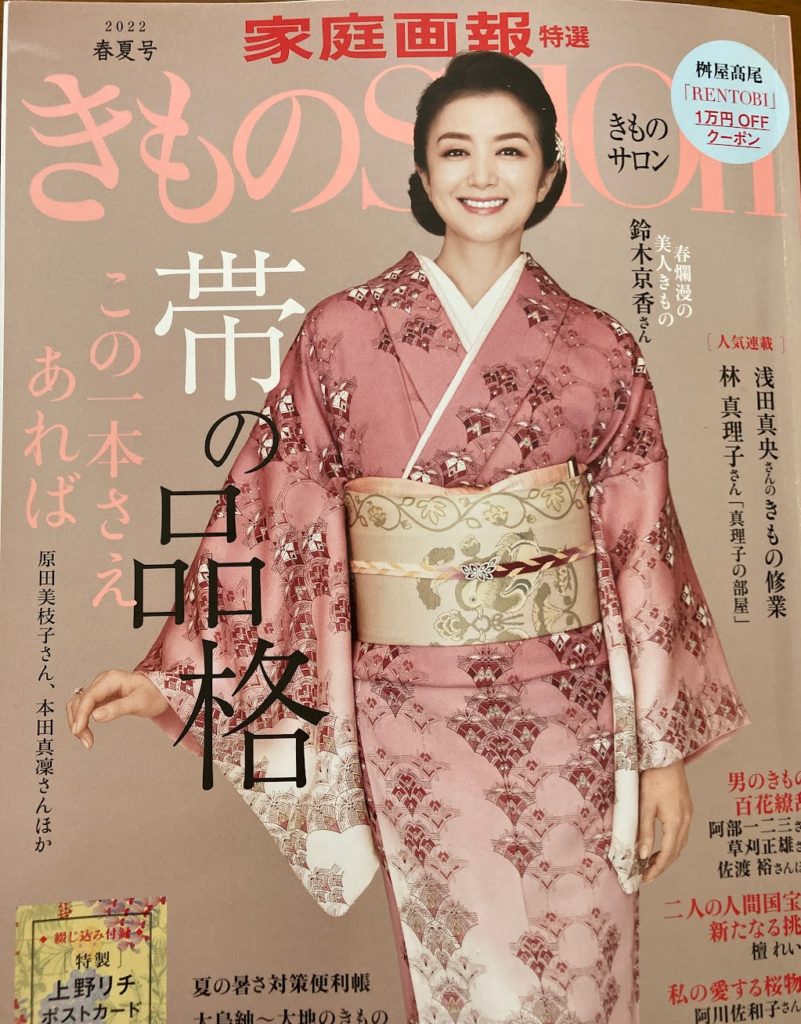

きもの/帯/となみ織物

預けていた品物、大島紬を洗い張りして仕立て直しに出していたのを、取りに呉服屋さんに行ってきました。

そこで、今回展示されていたのがとなみの帯です。

西陣織の有名な帯屋さんだということは知っていましたが、よくよく見るのは初めてかも?

紹巴(しょうは)織りとは

中国・明時代の紋織の一種で、室町〜安土桃山時代の連歌師「里村紹巴(じょうは)」が好んだ織物であったことに由来。

茶人で千利休の高弟でもあった。茶道具等を包む布として名物裂の織物であった。今は帯地として用いられている。

京都西陣・博多などで織られている。締めやすさで人気の商品となっているようです。

織元さんからの直接の話は、新しい発見がたくさんあり、知識が増える喜びでもあります。

昔ながらの技術を伝える人も少なくなってきている現在ですが、一方では新しいものを生み出そうと日夜努力をして、新しい時代に会うものを生み出しているということに納得し、頑張って欲しいと思います。

一方で、先日お会いしたある紬工房の方から、「一番の基本である織手さんや染める人たちの賃金問題がネックで、後継者がいなくなっている」ということも聞いたばかりです。

呉服の流通に関しては、以前から色々言われているのは知っています。

今私は、着物を蘇らせて、着る人を増やしていくということに取り組んでいます。

着物が高い、呉服屋さんに行くのが怖い、などなどきもの離れの原因の一つにもなっています。

『きもの100万人プロジェクト』といった取り組みなどもあり(メンバーになっています)、そういったことももちろん大事で有効な事だと思っています。

しかし、この技術者が消えていく現実は、流通業会も含めての根深い問題だと思うのです。

こういったところこそ、国として何とか考えて欲しいものですね。

着物関係だけではなく、伝統工芸分野全ての共通課題だと思います。

この点については、個人や民間での対応は厳しいものがありますね。

となみの帯の素晴らしさをお伝えしたくて書き始めたのですけれど、変なところへ行ってしまいました。

これら問題点につきまして、感想・ご意見などありましたら、問い合わせフォームからお聞かせください。